Георгий Пузенков. Ответы на вопросы о современном искусстве

Его работы находятся во многих крупных музеях мира. Один из самых известных представителей современного арта Георгий Пузенков поговорил с Дарьей Калачевой о том, почему так сложно понять современное искусство.

— Как правило, люди боятся того, что не понимают. В России это случилось с современным искусством. Можете попробовать развеять стереотип, что современное искусство — это только «гениталии на брусчатке», провокация и непонятность?

— Для начала скажу, что современное искусство — это то, что художники делают сегодня. В искусстве важны образы, которые созданы впервые, их нельзя повторять, как нельзя повторить уходящее время: они связаны друг с другом эстафетой. В музее мы видим искусство прошлого и думаем о прошлом. Современное искусство заставляет думать о настоящем. Но не надо забывать, что девяносто девять процентов актуального искусства никогда не попадет в музей по причине вторичности и отсутствия качества. Настоящий арт действует как вдох и выдох: вдыхается жизнь — выдыхается форма. Солнце встает день за днем, но каждый восход уникален, и поэтому он волнует. Так же и с искусством: искусство ремесленников все равно как восходящее фанерное солнце. Пикассо однажды сказал: «По сути дела, все зависит от тебя самого, от солнца с тысячей лучей внутри тебя, все остальное — ничто. Матисс потому Матисс, что у него внутри есть это солнце…» Это про искусство всех времен.

«Так и я смогу», — говорит обыватель своей жене про «Черный квадрат» Казимира Малевича. Сможете! Только вам надо придумать это и осуществить 100 лет назад»

Конечно, современное искусство не только «гениталии и провокация». Просто наивные зрители чаще реагируют в этой зоне.

Давайте выделим трех актеров на арт-сцене — художника, зрителя и масс-медиа — и рассмотрим по отдельности их роли и столкновение интересов.

Художниками рождаются и тратят на это «неблагодарное» занятие всю свою жизнь, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Много лет учатся, читают об искусстве, думают, спорят с коллегами, ищут деньги на реализацию проектов (ведь даже маленький холстик чего-то стоит!) — и становятся профессионалами. Это значит, что художники, живущие в 2016 году, в курсе, что делали их коллеги в 1516 и 1916 году. Они также в курсе, что во все времена главной задачей в искусстве была новизна формы. Даже тогда, когда искусство находилось в рамках канонов, художник старался привнести новый взгляд и найти в каноне новый поворот. Это легко заметить на образцах ренессанса или барокко. Выдающийся пример — Иеронимус Босх, потрясающая выставка которого идет сейчас в музее Прадо в Мадриде. У него есть двусторонняя картина из жизни Христа: на одной стороне он обнаженный младенец, толкающий перед собой колясочку для хождения, а на другой — несет распятие! Скандал?! Его работы ценились элитой европейских дворов — он был признан при жизни, но неизвестно, что думали о нем обыватели. В нашем анализе это важный момент, потому что «мнение народа» сегодня играет совершенно иную роль нежели 500 или 100 лет назад. Возьмем другой пример: наш великий соотечественник Казимир Малевич с его супрематизмом и «Черным квадратом». Весь мир считает его главным художником ХХ века! В чем причина? Черное пятно вместо изображения — и такой успех… Кто интересуется искусством, понимает почему и знает, что Малевич, прекрасный рисовальщик, шел к этому отсутствию изображения, как Эйнштейн к своей формуле

E = MC2.

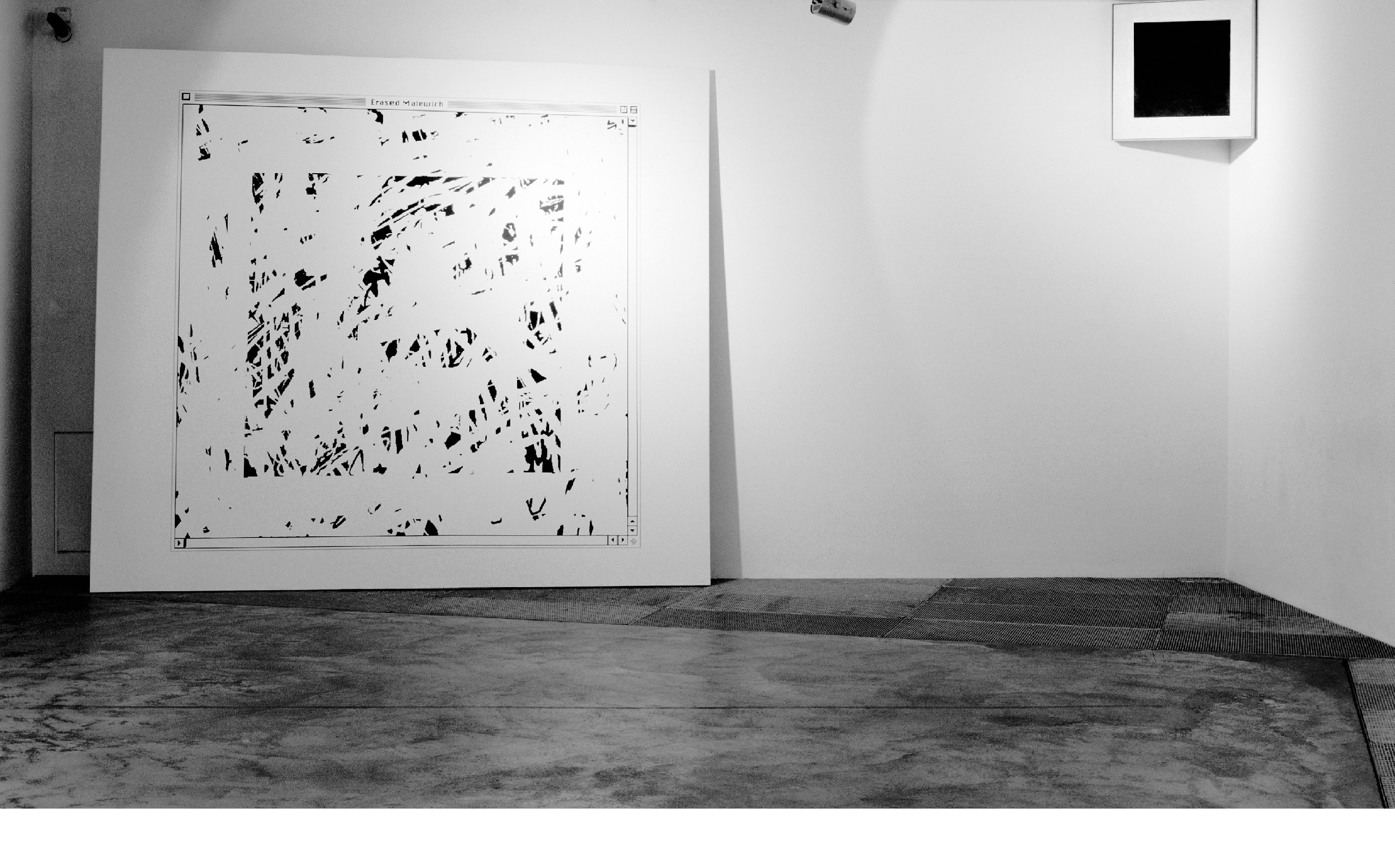

Стертый Малевич. 2002. Акрил, холст. 255 × 260 × 8 см. Московский музей современного искусства

Теперь вступает зритель — тот, который непрофессионал. Да-а, думает он, дурят нашего брата! «Так и я смогу, — говорит обыватель своей жене, — это все обман!» Обычно на такие реплики я отвечаю так: «Вы правы! Только вам надо придумать это и осуществить 100 лет назад. Поэтому немедленно отправляйтесь в 1913 год и сделайте выставку своего «Квадрата» на несколько дней раньше Малевича — и все, успех обеспечен! Только не забудьте вернуться в наше время и получить миллионы на аукционе…» Простодушный человек на вещи смотрит поверхностно, но уверен, что прав. Ему не приходит в голову давать советы физику или математику, но «улучшить искусство» он готов. Правда, бывает и другой зритель — благодарный зритель-профессионал, который не крушит выставки, не занимается самоуправством и самосудом, он хочет понять, почувствовать искусство и критиковать его по законам искусства, а не жизни.

Тут мы подошли к важному моменту: где кончается современное искусство и где начинается реальность? Я бы предложил так определить современное искусство: современное искусство — есть свободное высказывание художника по любому поводу, возникающее и существующее в зоне, называемой зоной искусства. Эта зона вступает в контакт с зоной жизни, существующей вне проявления авторской воли, и сталкивается с ней в процессе восприятия зрителем и презентации в массмедиа.

Башня времени Мона 500 (Mona Time Tower 500). 2004. Государственная Третьяковская галерея, Москва

Все обозначенное художником как искусство — это есть искусство, но качество его зависит от других параметров и оценивается только исторически. Сегодня мы замечаем, что искусство стремится расшириться до социальных, политических, экономических, технологических, финансовых, юридических и этических границ самой жизни, хотя, как правило, этот процесс сопровождается неприятием и скандалами. Эстетика в меньшей степени участвует сегодня в главных битвах «за расширение границ» (скандалов там нет), они происходят на «военном» театре соприкосновения жизни и искусства, пытающегося влиять на жизнь. Этим, например, занимается сегодняшний акционизм. Там есть определенная эстетика, селекция приемов и учет контекста действия. Будучи художником, я берусь утверждать, что эти акции — осмысленный художественный жест профессионалов. Подчеркну: я говорю об исключительных случаях, которые «тянут на рекорд», но они встречаются редко. Нужен талант и смелость, чтобы совершить «красивую и умную» акцию, — лично я на такое не готов, да и большинство художников не будет готово никогда. Повтор тоже не годится: это как одноразовый шприц — после употребления выбрасывают. Художник — не сумасшедший и не хулиган, но его действие часто интерпретируют так, ведь, как сказал Франк Стелла: «Ты видишь то, что видишь»! И неподготовленный зритель говорит: «Мне не нравится!» Ему можно ответить: «Не смотри!» Такой ответ тоже не нравится: он уже успел обидеться.

«Тренд — это куда хотят попасть все, а бренд — то, что от художника остается!»

Мне всегда режет слух пророчество: «А если все начнут так делать!» Не начнут, энергии и желания не хватит, да и выдумки тоже. И нет опасности, что все современные художники «все бросят» и займутся исключительно акционизмом. Для творческого ума работы хватит во всех направлениях. А оценочная сторона вопроса? Только через много лет будет обозначена важность вклада того или иного художника в искусство. Искусством занимаются люди, и смотрят на него тоже люди — сами по себе картины и инсталляции ничего не значат, они важны как объекты коммуникации, создающие фантомные иллюзии. Спорят не по поводу предметов, а по поводу образов!

Как однажды сказал Нильс Бор: «Нет человека — нет физики!» То же самое можно повторить: «Нет человека — нет современного искусства»…

— Слово «перформанс» пугает людей не меньше. Помнится, известный деятель современного искусства Наталья Эденмонт убивала кроликов и мышей во имя искусства. Есть ли приличные и понятные перформансы?

— Я бы прокомментировал ваш пример так: она не перформансист, а фотохудожник. Автор сообщает нам, что кролики и мыши были ею убиты (чего, к счастью, никто никогда не видел). Она создает миф, построенный на изображении и рассказе. В этом конкретном случае перформанс отсутствует, ибо в нем обязаны принимать участие зрители.

В 1960 году Ив Кляйн сделал свой знаменитый перформанс «Синяя антропометрия»: в присутствии публики оркестр исполнял Монотонную симфонию Кляйна, a создатель «абсолютного» синего цвета, краски IKB, словно дирижер, руководил обнаженными моделями, которые покрывали друг друга IKB и прижимались к холстам. Тела девушек Ив Кляйн называл «живой кистью», а их отпечатки — «антропометриями». Этот идеально исполненный перформанс вошел в историю искусства как образ «вживления модели в картину». Много лет спустя, в 2009 году, на выставке в ММСИ «Кто боится?», я устроил перформанс «10 стирателей». Это стало антитезой образу Кляйна, ответом из другого времени: я нарисовал 20-метровую картину «живыми ластиками», срывая-стирая заложенные в основу картины шаблоны-маски при помощи ассистировавших десяти натурщиц. Перформансом я хотел подчеркнуть технологичность нашего времени, в котором результат только кажется спонтанным. Хаотическое «срывание покровов» обнажило таящуюся под ними гармонию скрытой картины. И еще: результат созидания должен был превзойти элементы уничтожения — это и было катарсисом, который проявился эстетически. Перформанс, как классическая картина, придумывается автором как визуальная конструкция.

А вообще начало перформансу положил Джон Кейдж в 1952 году — это его знаменитые «4’33’’», когда в течение четырех минут тридцати трех секунд музыканты с инструментами в руках в полной тишине сидели перед публикой. Перформанс создавал образ напрасных ожиданий. Как видите, ясная, цельная, хотя и вполне безобидная акция, но многие зрители были возмущены именно своими собственными «напрасными ожиданиями».

— Инсталляция в понимании обывателя — это нагромождение необъяснимого, того, за чем можно скрыть любой смысл, а может, даже отсутствие смысла.

— Конечно, это не так! Любой роман, любой фильм, любую инсталляцию обыватель может отбрить как «нагромождение». Умберто Эко написал прекрасную книгу на эту тему: «Роль читателя». У зрителя есть неотъемлемое право домысливать, но он не должен сомневаться — это будет невежеством — в осознанности конструирования образа автором. Название произведения и имя автора — неотъемлемая часть образа. Если роман называется «Война и мир», то мы не имеем права считать, что он мог бы называться «Война 1812 года».

Догадаться о возможности создать образ из комбинации готовых предметов (позже названное «реди-мейд») было не так просто. Это сделал впервые Марсель Дюшан в 1917 году — его знаменитый «Фонтан», где выставленный писсуар попал в парадоксальный контекст художественного пространства. Это была революция — Дюшан открыл, что контекст презентации важнее самого текста. Добавилась «дополнительная степень свободы» в наборе инструментов искусства. Вместе с писсуаром Дюшан фактически выставил идею, что художественный акт — это не картина маслом, а те сложные процессы в голове и душе художника, которые этому предшествуют.

С тех пор прошло сто лет. Илья Кабаков развил этот жанр до понятия «тотальной инсталляции» и получил международное признание прежде всего за это, а не за тему «коммунальная квартира». Конечно, далеко не все инсталляции обладают высоким качеством исполнения, как, впрочем, и не все картины хороши, поэтому неискушенный зритель видит подвох в самом жанре. Но если бы ему показали только блистательные примеры, он бы почувствовал разницу, понял этот новый язык. Повторю: современное искусство — это форма высказывания, а не изощренное рукодельное писание картин. Другой вопрос — качество конкретного арт-объекта: он может оказаться и средним, и слабым, и прекрасным, как любая материальная вещь или материализованное явление.

Представьте, что в Большом театре гардеробщицы позвали зрителей, вышли на сцену и станцевали «Танец маленьких лебедей» — это был бы балет, но, скорее всего, плохой. А если этих самых гардеробщиц в ткань спектакля включит (зная как) современный профессиональный художник, то возникнет сконструированный образ. Смыслы, поданные одновременно, — это хаос.

Прекрасная инсталляция так же хороша, как прекрасная картина. Один пример: «Упакованный Рейхстаг» в 1995 году художника Кристо — он обернул здание Бундестага тканью из серебристого пропилена и перевязал его веревками. Возникло парадоксальное изменение образа. Громадный тяжелый Рейхстаг словно пришел в движение, отвечая на каждое дуновение ветра, сам он был скрыт, но новые сущности стали из-за этого явными — так работает продуманный художественный образ. Многих немецких политиков пришлось долго убеждать в том, что это не послужит «профанации истории», не будет оскорблением для парламента и всей страны, — теперь же ясно, что такой мощный образ, без сомнения, останется в истории искусства.

— Не так давно я ходила на выставку, где были собраны произведения современного арта. Их очень любопытно трактовала смотритель выставки, «музейная бабушка». И я подумала: уж если ей в голову пришло такое… Вас не смущают домыслы?

— Каждый человек на своем месте осознает уровень планки, задающей качество результата: инженер, редактор, врач, ученый, спортсмен. Там никто не слушает экспертного мнения «бабушек». Но в современном искусстве почему-то эта тема возникает! Конечно, в голову зрителя может прийти все что угодно — и это интересно. Искусство не оперирует точной информацией, а поставляет образы, которые вспыхивают в голове наблюдателя в соответствии с его фантазией, знаниями, опытом и умением интерпретировать увиденное. Чем больше домыслов, тем глубже произведение. Искусство не «принадлежит народу», а принадлежит авторам, а государством управляют не «кухарки», а политики. Пройдут годы, и нынешние девочки станут «бабушками» — в головах у них будут другие домыслы. Ничего страшного.

— Как трактовать современное искусство? Если я смотрю на Айвазовского — я оцениваю технику, контекст, сюжет, раму, в конце концов (шучу). А если я стою перед условным «не пойми чем»? Где градации, критерии? Есть ли современные проекты, которые вас развеселили или огорчили своей идиотичностью?

— Мне кажется, слово «развеселили» не подходит. Реакция с улыбкой — скорее показатель удачной формы. «Идиотичность» для тренированного зрителя — признак тотального провала, непрофессионализма и слабости автора, и не веселит. Сегодня мы не в силах отказаться от реди-мейда в искусстве, после ста лет его существования. Никаких «градаций и критериев», оговоренных заранее, арт не приемлет: судить надо потом, когда осуществится форма. Однажды, это было в 1995 году, я выиграл процесс у знаменитого фотографа Хельмута Ньютона о праве художника на цитату. Постановление Высшего суда в Гамбурге было таковым: идея не защищена — защищена форма! Почему? Потому что идея вне формы не существует, ее можно интерпретировать как угодно. И в этом смысле «не пойми что» потенциально может обрести убедительную форму.

— Куратор выставки — это скорее промоутер, редактор или маркетолог?

— В нашем усложнившемся мире посредники растут как грибы! Вы, наверное, обращали внимание, что количество комиссий, советов, кураторов, союзов и гильдий прямо пропорционально желанию одних управлять другими. Семеро с ложкой — один с сошкой. На деле художник все эти роли выполняет сам, исключая вариант, когда за ним стоит галерея с серьезным бюджетом — как продюсер за режиссером в киноиндустрии. Кураторы, которые склонны считать режиссерами себя, в большинстве своем отрабатывают ими же придуманный нарративный концепт и тащат на выставки тот арт, который под него подходит. Это люди пишущие и слышащие, но не видящие. Что касается «промоутерства и маркетинга», то это их мало интересует, они заняты конкретными выставками, своими стратегиями и собственным маркетингом. Институт кураторства обрел неоправданную значимость, считается, что без этого арт-процесс не имеет ценности. К счастью, хоть и редко, но встречаются выдающиеся теоретики «с глазами».

— Вы — автор первой инсталляции в истории Третьяковской галереи? Расскажите о проекте «Стена».

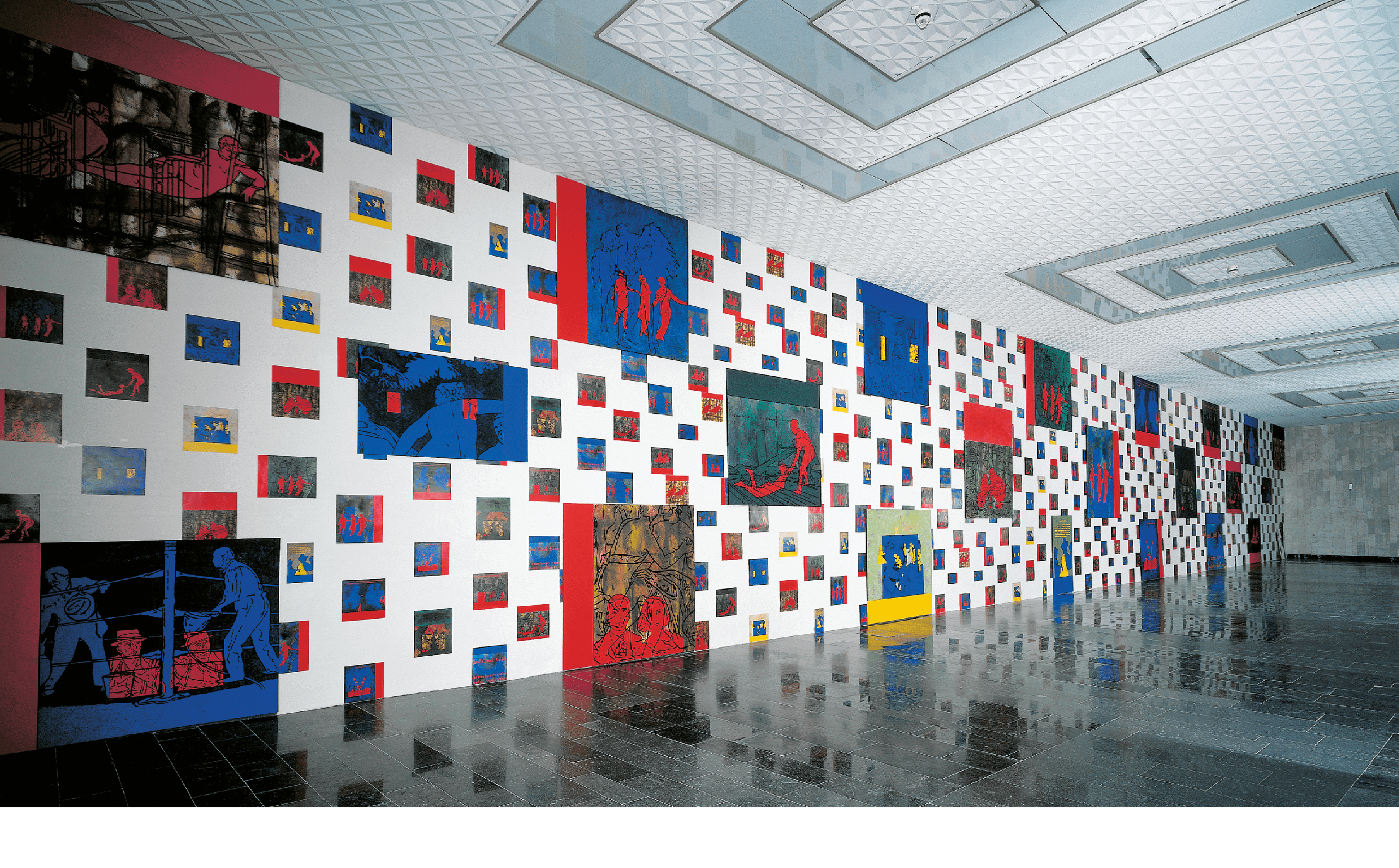

Инсталляция «Стена». 1993. Государственная Третьяковская галерея, Москва

— Это был 1993 год. Размер инсталляции — 42 на 6 метров. Стена на месте окна, стена образов, перекликающихся друг с другом и пространством музея. Это было очень круто для того времени — не только для России. Скажу, что осуществить проект «Стена» в Третьяковке тогда было очень трудно. Никаких спонсоров и денег инвесторов не было и в помине. Но мне, тогда сорокалетнему, очень хотелось ответить на вызов, брошенный самому себе.

— Ваши работы находятся в собраниях ГТГ, Русского музея, Музея современного искусства. Что о них говорят искусствоведы и что простые люди?

— Что говорили и говорят искусствоведы, можно прочесть в книгах и альбомах о моем творчестве. Я же современный живой художник, поэтому еще не покрылся «патиной классичности» и хочу продолжать искать, удивляя находками новой формы других — и себя в первую очередь.

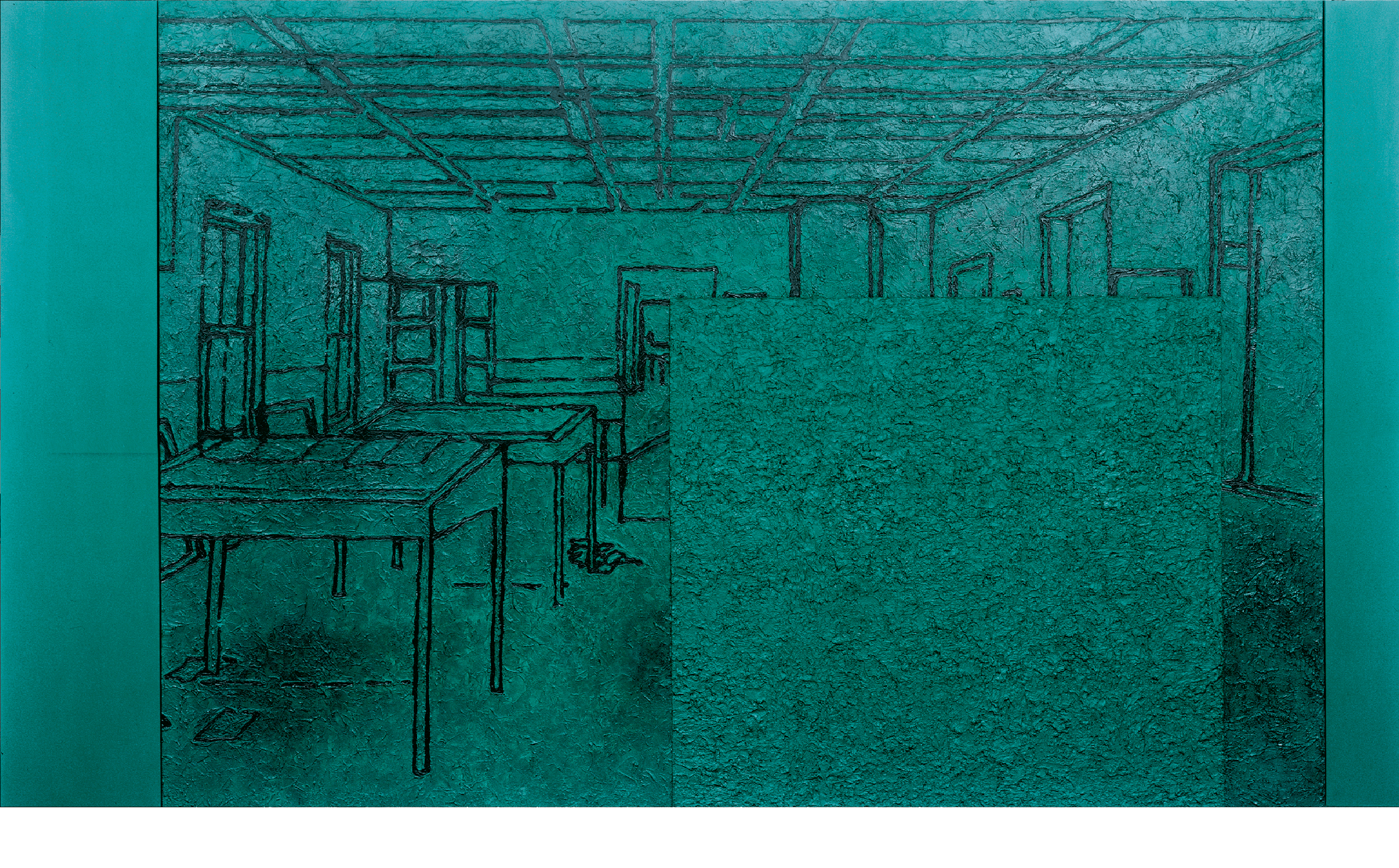

От Малевича до Кабакова. 1994. Акрил, холст. 220 × 350 × 5 см (из двух частей). Московский музей современного искусства

— Вы прославились в том числе «стертыми» картинами? Что вы хотите сказать, стирая?

— Первая работа из цикла «стертых картин» появилась еще в 1997 году, но затем я занимался совсем другими вещами, словно забыл об этом опыте. Некоторые идеи родились давно, но я не осознавал их ценности. В 1997 году мне была непонятна уникальность жеста стирания. Если ты, скажем, стираешь живопись на холсте или бумаге, то единственное, что остается, — буквально снять скальпелем красочный слой и начать резать саму основу… Вначале меня привлек известный в истории искусства факт, что художник Роберт Раушенберг стер рисунок Виллема де Кунинга и выставил его под названием «Erased de Kooning Drawing» («Стертый де Кунинг»). Я сделал работу «Twice Erased Drawing de Kooning» («Дважды стертый де Кунинг»). Раушенберг в процессе своего «первичного жеста» стирания получил серо-белую бумагу. Это был скорее акционистский прием, но не метод, и никакой системой он не стал. У меня же все обрело иной смысл: в компьютере стираемое изображение исчезает целиком: там нет белого карандаша, а есть светящийся экран, и все висит в воздухе. В зависимости от того, как ты стер и какую часть, получается «action painting», но вывернутая наоборот. Когда я сделал первую работу, это был еще вполне постмодернистский жест: Раушенберг стер де Кунинга, а я стер его самого (эта картина есть в собрании Третьяковки). Маски и шаблоны, которые я использовал и использую в работе, — вовсе не техницизм, с их помощью артикулируется граница между человеком и компьютером. Это визуальный жест, это точное обозначение линии, разделяющей сознание человека нашего времени от более ранних эпох. Маски мне нужны для создания образа «нерукотворной» пластики. В остальном же это далеко не механический и очень сложный процесс. Все рукотворно и рукодельно.

Мы знаем, что искусство шло от «прямого» жеста к «непрямому». Прямой жест — это образ, который художник увидел в жизни и перенес в зону искусства, это прямое отношение к реальности, которое существовало в живописи, собственно, все последние 500 лет. А непрямой, нелинеарный жест — это когда новые формы создаются взаимными комбинациями всех предыдущих находок и в финале с помощью компьютера. Я себя ощутил именно в этом процессе — в нем присутствуют совершенно новые технологические возможности. Он пока еще не изучен, он слишком живой, но явно отличается от предыдущего, от эклектического постмодернизма. Он, по моему мнению, и есть чистый сегодняшний авангард, потому что его язык обладает новой степенью свободы. Когда, например, я говорю о «стирании», то подчеркиваю, что это можно сделать, только применяя компьютер. Компьютер — невиданная до сих пор кисть художника. В свое время Клод Моне стал авангардистом, потому что обратил внимание на достижения науки в области оптики. Михаил Ларионов изобрел лучизм в живописи, узнав об открытии радиоактивности. Но когда художник не готов чувствовать дух времени, когда в его сознании не укладываются новые понятия, это для искусства губительно.

«Главный вопрос — качество конкретного арт-объекта: он может оказаться и средним, и слабым, и прекрасным, как любая материальная вещь или материализованное явление»

Художник должен пропускать через себя открытия науки. Ведь наука и культура в принципе развиваются параллельно, как две важные составляющие цивилизации, а искусство, как интегральное явление, в себя все впитывает. Компьютер совершил революционный прорыв в применении новых технологий в искусстве, потому что художник стал работать конгломератами форм, он смог ими управлять, возвращать, стирать, запоминать формы, удерживать огромные блоки информации. Вот, например, я «стер» «Черный квадрат» Малевича (эта моя работа находится в ММСИ, а ранее она выставлялась вместе с реальным Малевичем 1915 года из Третьяковки в музее в Германии) — и это одновременно и художественный жест, и пластический результат: я нахожусь в диалоге с формой Малевича, но могу делать с ним что хочу, не повреждая его. Скандально известный актом вандализма над настоящим холстом Малевича художник Бренер тоже находился в диалоге, но он протекал в зоне реальной жизни, а не в зоне искусства, после чего автор закономерно попал в реальную тюрьму. По-моему, искусство — это способ выражения жизни не в тождественных жизни формах, без влипания в точку бытия, показывающий жизнь дистанцированно в зоне, которая называется зоной искусства. Художник всегда стремится выразить новыми средствами собственные переживания, представления и желания. В общем, художник — это философ, только его тексты визуальные. И как философ, желая смоделировать жизнь, он не уничтожает, например, трактат Гегеля, а пишет новый, «антигегельянский» текст. То же самое с искусством. Хочешь бороться против коммерциализации искусства — замечательно, но вовсе не обязательно при этом портить реальную работу художника Малевича. Тем самым ты просто совершаешь акт в зоне жизни, где равным образом можешь кого-то застрелить или взорвать World Trade Center, и это все произойдет, не имея дистанции от нее. Искусство же начинается тогда, когда в стремлении выразить образ художник находит необходимое остранение. Когда я стер «Черный квадрат», связь между мной и Малевичем сохранилась — в виде пикселя, борющегося с его квадратом, — в результате появилась метафора.

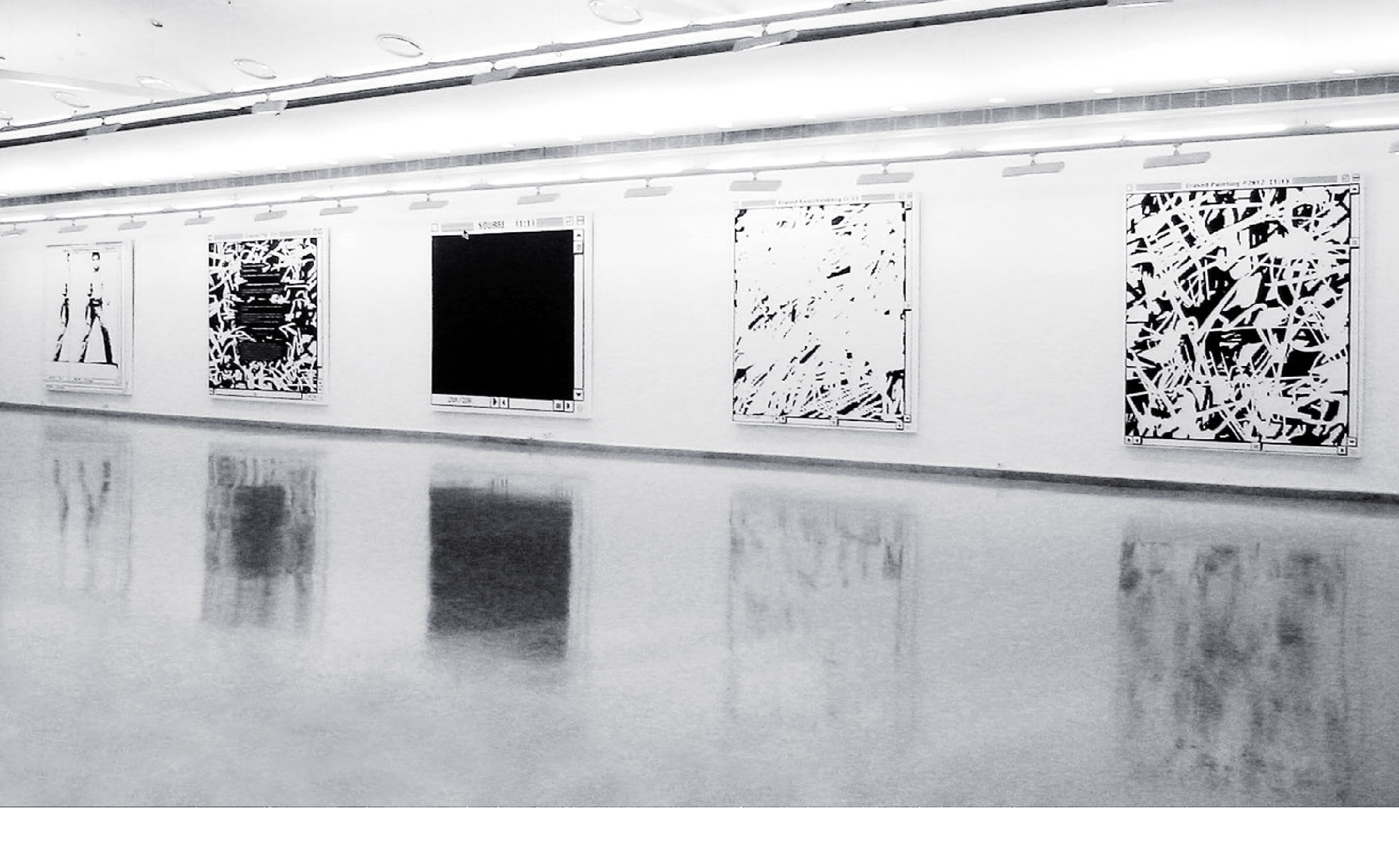

Между аналоговым и дигитальным. 2006. Выставочный зал «Малый Манеж», 1-я Московская биеннале современного искусства

Раньше я не думал, что жест стирания сильнее жеста созидания. Когда что-то стирается, это становится заметно сразу. Наверно, это связано с мгновенным выбросом энергии уничтожения. Ведь стирание пугает человека тем, что время начинает идти вспять, жизнь обессмысливается — приближается смерть. Природа сама по себе живет таким же энтропийным способом — она стремится к хаосу, но человеку присуще с хаосом бороться. Поэтому создание любых образов — это способ борьбы с энтропией. Хочется пожелать зрителю не бояться образов — это же миражи, фантомы и сны. Раньше у «классического» художника был оппонент: мир науки. Из него новые открытия приносили новые знания, что вело к появлению новых течений в искусстве. Но в какой-то момент классическая физика закончилась, и искусство в классическом виде закончилось. Постмодернизм появился именно потому, что человек обрел невероятный рефлексийный инструментарий благодаря присутствию компьютера. Впервые я стал думать и говорить об этом двадцать пять лет назад, и тогда мне захотелось выразить образ границы между дигитальным и аналоговым существованием человека. Он приблизился к этой границе, но не может шагнуть своим физическим телом за грань оболочки видимых объектов — в мир электромагнитных полей. Вот тут-то и начинается мистика, поскольку желание передать умозрительный образ пытается реализовать его в пространстве возможностей человеческого представления. И только художнику удается заставить вибрировать свое произведение магическими приемами, и эта вибрация передается зрителю, если он настроен на ту же частоту.

— Что дает автору участие в биеннале? Что вы планируете к биеннале в Венеции?

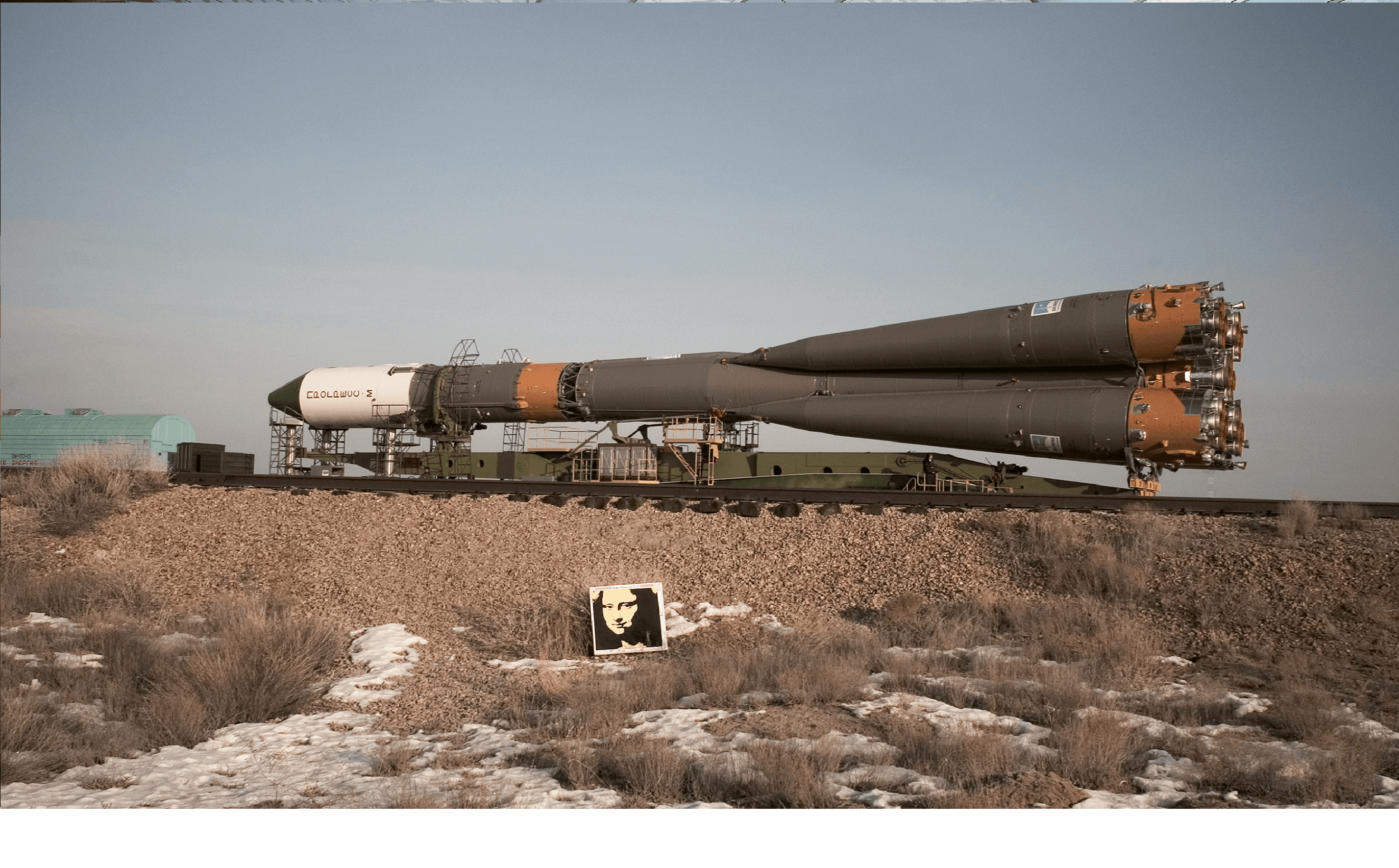

— Раньше биеннале была одна — Венецианская. Теперь их множество! Если речь идет о Венеции, то биеннале дает возможность приблизиться к публике — эту выставку увидят десять миллионов зрителей. Венецианскую биеннале можно сравнить с Каннским фестивалем в кино. Это шанс выступить на международной сцене и с большой вероятностью быть замеченным — не только художнику, но и стране. В смысле доходов — это одни расходы, и очень серьезные. У меня есть опыт участия в Венецианской биеннале 2005 года масштабным проектом «Мона Лиза летит в космос». Тогда, совместно с Европейским и Российским космическими агентствами, мы запустили мою версию «Моны Лизы» на Международную космическую станцию. Это была реальная картина 70 на 70 сантиметров, холст, акрил. Космонавты повесили ее (в невесомости!) рядом с портретом Циолковского и Гагарина. Полетел еще и ее нановариант, в микроскопическом размере, — он до сих пор кружит по орбите. Картина же через десять дней вернулась на Землю. В большом альбоме, который называется «Mona Lisa Trаvels» теперь можно видеть все фазы этого сложнейшего проекта, включая подготовку к полету, жизнь картины на МКС, российского и итальянского космонавтов (Сергея Крикалева и Роберто Виттори), парящих с «Моной Лизой» в невесомости. На 51-й биеннале в Венеции была построена инсталляция «Mona Lisa Tower» из 500 цветных модулей, 6 на 10 метров, как символ «абсолютного знака искусства». «Мона Лиза» относится к тем редчайшим объектам в истории искусства, которые, пройдя через стадию мифа, вырастают до размеров самостоятельного культурного явления. Такое произведение заменяет собой музей — в нем каждый найдет что-то для себя: ценитель и профан, традиционалист и авангардист… Когда художник вносит элемент авторства в пространство «Моны Лизы», он ищет актуальную для своего времени формулу описания мира — будь то дадаизм или поп-арт. «Мона Лиза» была и остается своего рода интерактивным полигоном для тестирования новых идей. Об этом проекте много писали, а в день полета картины в космос и открытия его на биеннале газета International Herald Tribune уделила целую страницу этому событию.

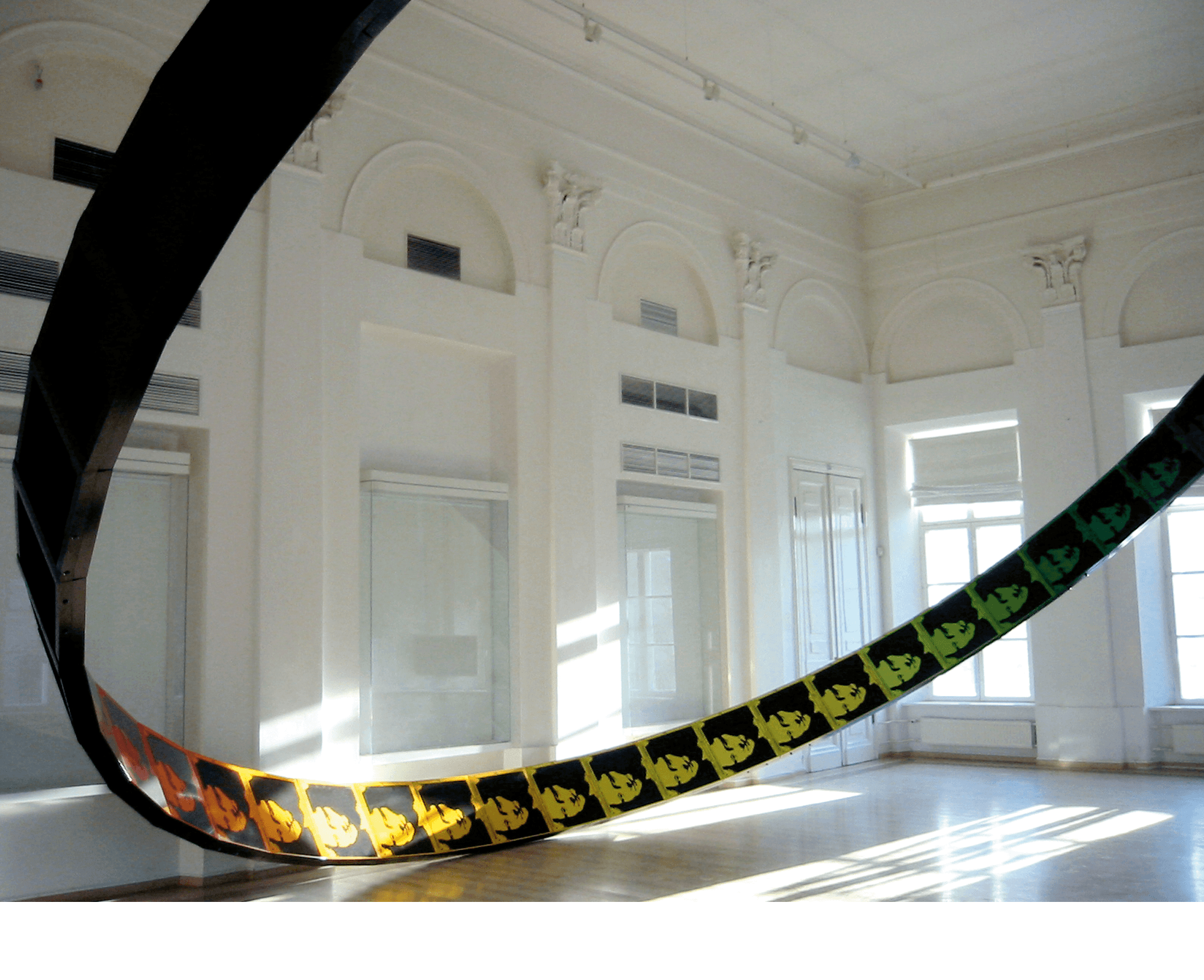

Инсталляция «Кольцо Моны Лизы». 2005. Алюминиевая конструкция, лакированный алюминий,

50 частей, 60 × 60 см, диаметр 10 м, длина 30 м. Московский музей современного искусства

50 частей, 60 × 60 см, диаметр 10 м, длина 30 м. Московский музей современного искусства

«Каждое поколение должно строить жизнь и искусство свое на современном ей времени», — сказал Казимир Малевич в 1917 году. Ровно сто лет прошло. Перед нами стоят новые задачи. Вокруг проектов, вновь предлагаемых для Венецианской биеннале, всегда возникают споры и предположения — что хорошо, что полезно, что сильно, что убедительно? Так же верно и другое: невероятно сложно достойно выступить на сцене, которая более чем за сто лет повидала достижения выдающихся художников, учитывая, что глобальные перемены в нынешнюю эпоху принесли, наряду с невероятными технологическими возможностями, также и тектонические сдвиги религиозных противостояний, терроризм, утраченные ориентиры, депрессию и растерянность. Что показать, чтобы выразить нерв современности (Zeitgeist) так, чтобы противники и поклонники оценили бы по достоинству этот проект? Заметим, что соревнование в зоне краткосрочной актуальности в современном искусстве стало вредить самой актуальности, а время жаждет открытий, но где они? Как всегда, в зоне новой формы, которая находится в пространстве новейших технологий, и именно с ними последние десятилетия связывает себя современное искусство.

Байконур, 2005. Картина «Single Mona Lisa 1:1», 1997

Картина «Single Mona Lisa 1:1», 1997 (холст, акрил, 70 х 70 см) на борту Международной Космической станции. Апрель 2005. Капитан Сергей Крикалев и итальянский астронавт Роберто Витори с картиной в невесомости

Программа «Национальная технологическая инициатива» как нельзя лучше может быть символизирована предлагаемым нами знаковым проектом, опирающимся на инновационные технологии. Тот, кто следит за искусством и чувствует наступившее время прорыва, понимает: кто заявит первым «Absolut Black Space», или «Абсолютно черное пространство», — войдет в историю. Венецианская биеннале 2017 года является самым подходящим местом для этого — главное, не пропустить момент, а детали технического воплощения мы хорошо понимаем и с ними справимся, так как давно уже работаем над воплощением этого образа. Скажем проще: наступил момент когда нанотехнологии позволяют создавать поверхность, поглощающую 99,99% света. Что это значит? Это когда испепеляющий свет лазера может исчезнуть в пространстве абсолютно черного цвета! Представьте: по полу, стенам, потолку — в пространстве света — плывут потоки видеопроекции, и вдруг посреди зала свет исчезает в «абсолютно черном», там, где царит «начало бытия» — вход в космическую бесконечность! Метафора, обладающая поэтическими возможностями интерпретации. Мостик от прошлого к будущему. Это и есть в первом приближении, сугубо эскизно, проект для биеннале в Венеции 2017 года. Такого нигде и никогда еще не было! «Абсолютно черное пространство», связанное с Малевичем, как Эйнштейн с Ньютоном, внесет поправки двадцать первого нано-компьютерного века, задавая парадигму нового времени. Это будет продолжением эстафеты абсолютных образов и полигон материализации идей — в науке и искусстве, где их сегодняшний сплав явит активность русского авангарда в новой эпохе.

Шестиметровая башня из 500 алюминиевых блоков с изображениями «Single Mona Lisa 1:1», составившими внутреннее пространство конструкции. 51-й Венецианская биеннале

Многочастная инсталляция «Mona Lisa Goes Space» на 51-й Венецианской биеннале в разных частях города

— Художественные династии в наше время имеют отношение к таланту, или это «просто бизнес»?

— Во-первых, художественные династии возникают крайне редко, во-вторых, некоторые из них вполне знамениты и успешны: Кранахи, Брейгели, Гольбейны, а в-третьих, у меня самого возникла «династия», и я очень этому рад. Pusenkoff & Pusenkoff — творческий союз двух художников, отца и сына. Я не смог бы работать ни с кем, кроме Ильи, как мне кажется. У меня очень талантливый сын.

— Назовите топ-5 классических художников, оказавших наибольшее влияние на современное искусство.

— Пит Мондриан, Марсель Дюшан, Казимир Малевич, Александр Родченко, Марк Ротко… Но этого мало — там будут и Босх, и Гольбейн, Леонардо и Поллок, Рафаэль и Андрей Рублев, Эйзенштейн и Стравинский.

«Нет человека — нет современного искусства…»

— Кто-то из современных художников станет в следующем веке классиком?

— На этот вопрос нет ответа, поскольку мир так стремительно меняется, что трудно предсказать, какие вообще люди будут жить через сто лет. Вдруг случится, не дай бог, апокалиптическая война или, наоборот, человек, научится телепортироваться или жить до двухсот лет… Оценка образной системы нашего современного искусства зависит от ментальности зрителей будущего.

— Есть ли в современном искусстве понятие «тренд». Покупают ли современное искусство и из чего складывается его цена?

— Извините за каламбур: тренд — это куда хотят попасть все, а бренд — то, что от художника остается! Художник сам является образом, и поэтому цена зависит исключительно от значимости его имени. Добавлю, что это общая формула, которая верна и в случае «музейной бабушки», которая может купить картину самого значимого художника для нее — любимого внука. Цена — это то, что платят, когда хотят купить и могут заплатить. А как мы знаем из опыта: нет пределов человеческой фантазии не только в созидании…

— Художник должен быть голодным? Сегодня вы работаете в Германии.

— «Голодный художник» может только искусать себя и других. Это апокриф и байка. Все выдающиеся художники достигали успеха не из-за голодного желудка, а от ненасытной фантазии. Вермейер, женатый на дочери банкира, не продавал своих картин, зато мог позволить себе невероятно долго над ними работать. Можно сказать наоборот — материальная поддержка художника дает возможность реализовать его невероятные планы, а голод убьет. Сегодня известно, что Ван Гог среди своих коллег был наиболее обеспеченным, но ему всегда не хватало холстов и красок. О современных художниках и говорить нечего. Только не спрашивайте, сколько стоит материал инсталляции 25 метров в высоту, и не вспоминайте, что малые голландцы рисовали миниатюры. Каждому свое и в свое время.

А теперь про мою жизнь в Германии. Так получилось, что в 1990 году меня пригласила сотрудничать одна из лучших галерей мира — немецкая Hans Mayer Gallery. Потом оказалось, что иметь рабочую базу в центре Европы, в Кельне, удобнее всего. Ведь мир стал открытым и связанным в единую арт-сцену. С одной стороны, я интегрирован в интернациональный процесс, вижу, что делают коллеги, и понимаю нерв современной культуры Запада, а с другой — неразрывно связан с тем, что происходит в России. Мастерская в Москве ждет меня так же, как и кельнская, — я работаю везде. Если мне удается какой-нибудь очередной грандиозный проект, то автоматически в первую очередь он привязан к России. И показан в России. Знаете, Шагал считается русским художником, а Пикассо испанским, несмотря на то, что почти всю жизнь они прожили во Франции. Сейчас особенно нельзя замыкаться в рамках этнографии и географии. Когда-то на заре перестройки, когда соц-арт мне еще не наскучил, я написал серию картин «Математика СССР», «Физика СССР», «Астрономия СССР». Вас развеселило? Это парадокс несовместимости всеобщего и конкретного. А вот «Искусство СССР», например, не явилось бы абсурдом, более того, оно существовало реально, в виде социалистического реализма в отдельно взятой стране. То, что это был специфический, сказочный, сладкий романтизм, лишенный диалектических противоречий, большинство населения не смущало — «бабушкам» нравилось. Но им и математика СССР понравилась бы — было бы проще считать! Патриотические задачи, на мой взгляд, должны стремиться к абсолютным рекордам, как в спорте. Сделанное должно говорить само за себя — тогда можно будет чем гордиться. Мне бы хотелось, чтобы в будущем нас помнили, как когда-то русский авангард, за «крутое искусство», за рекорды в области формы.